15. Физико-техническая экспертиза. Прекращение расследования, закрытие уголовного дела

Итак, 9 мая 1959 г. судмедэксперт Возрождённый закончил свою скорбную работу и тела четырёх туристов, найденные в овраге, были отправлены в Свердловск для предания земле. Погибшие находились в закрытых гробах и их тела не были предъявлены близким, лишь отец Людмилы Дубининой - Александр Николаевич - сумел добиться, чтобы для него было сделано исключение. Увидев останки дочери, он едва не лишился чувств.

Гроб с телом Семёна Золотарёва забрала его мать, приехавшая с Северного Кавказа, остальные трое туристов были похоронены на Михайловском кладбище рядом со своими товарищами по группе, чьи тела нашли в феврале-марте. Теперь там поставлен общий монумент с фотографиями туристов, а также Никитина, похороненного здесь же. Есть среди них и фотографии Кривонищенко и Золотарёва, хотя захоронения их находятся в других местах.

Во время майских похорон не обошлось без душераздирающих моментов. Так, например, мать Николая Тибо-Бриньоля вспомнила, как не хотела отпускать сына в этот январский поход, уговаривала его покончить с туристическими вылазками на природу, мол, не мальчик он уже, институт закончил, пора взрослеть. Коля пообещал матери, что этот поход будет последним в его жизни... Так и случилось.

Как странно: Коля Тибо обещал матери, что этот поход станет последним в его жизни - и своей смертью это обещание сдержал.

Подобную же историю рассказали родители Людмилы Дубининой. Буквально за два дня до начала похода им дали квартиру в большом, из нескольких корпусов, доме на улице Декабристов. Переезд и ремонт - дело всегда хлопотное, тем более младшему брату Люды предстояло в ближайшие дни отправиться на преддипломную практику в другой город. В общем, лишняя пара рук при переезде не помешали бы и родители уговаривали дочь не отправляться на Отортен. Не послушала!

Фотография из последнего похода. Слева направо: Игорь Дятлов, наклонившийся в сторону фотографа, Семён Золотарёв, Людмила Дубинина и Саша Колеватов, вытряхивающий золу из самодельной печки (Обратите внимание на финский нож на поясе Колеватова. Особое внимание - на палатку, точнее, подвеску её конька на верёвке-оттяжке, которая закреплена на близрасположенных деревьях). Рассматривая фотографии этого похода трудно удержаться от мысли, что Люда явно тяготела к более старшим участникам группы - Золотарёву и Тибо. Нам ещё придётся особо разбираться с "психологическими профилями" участников похода, поскольку их личностные предпочтения явно влияли на принятие решений в последние часы жизни.

И как горько теперь было вспоминать об этом родителям...

Изложение фабулы расследования будет далеко неполным если не коснуться финальной её части - странного и необъяснимого на первый взгляд сюжетного зигзага, связанного с пресловутой радиологической экспертизой. Это один из самых тёмных (и непрояснённых поныне) моментов расследования.

О чём идёт речь?

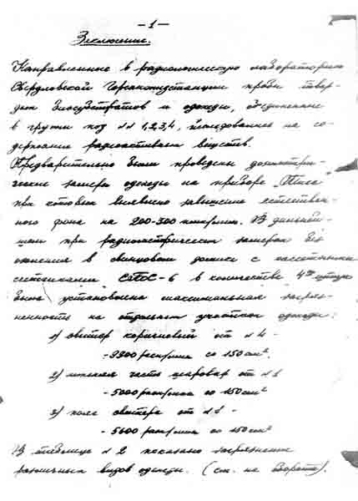

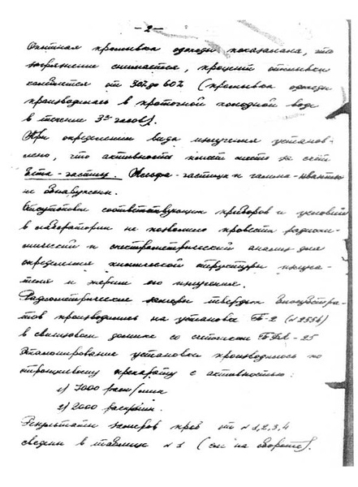

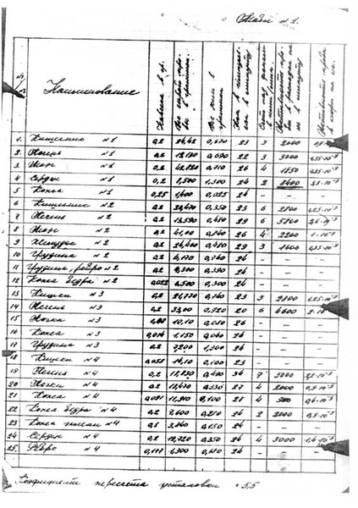

На протяжении недели - с 18 мая по 25 мая 1959 г.- радиологическая лаборатория Свердловской городской санитарно-эпидемиологической станции проводила исследования биологических материалов, извлечённых из тел Дубининой, Золотарёва, Колеватого и Тибо-Бриньоля, а также их одежды, на предмет обнаружения радиоактивных веществ. Всего исследованию подверглись 10 фрагментов одежды, снятой с тел погибших, и 25 биосубстратов. Кроме того, в ходе экспертизы была проверена радиоактивность биологических материалов безымянного трупа из Свердловска, данные по которому рассматривались в качестве эталонных. О том, что именно обнаружили свердловские радиологи, будет сказано ниже, пока же сделаем совершенно необходимую в этом месте ремарку.

В те далёкие времена радиоактивность воспринималась совершенно не так, как ныне. С одной стороны, существовала явная недооценка вредных факторов радиации, особенно нейтронного излучения, что обусловило создание нейтронных боеприпасов с заметной задержкой (эта разновидность термоядерного оружия появилась лишь в середине 70-х гг. прошлого века). Первые реакторы по наработке расщепляющихся материалов для ядерного оружия не имели изолированного от внешней среды первого теплообменного контура, другими словами, пропущенный через реактор пар после конденсации в холодильнике банально сливался в озеро-теплообменник. Тепловыделяющие элементы для реакторов подводных лодок на территории военно-морских баз хранили под открытым небом за обычным дощатым забором, словно поленья на даче. Весьма активные изотопы широко использовались на нанесения индикации на различные приборы военного назначения и "командирские" часы... Примеры можно продолжать, но мысль, полагаю, вполне понятна.

Но с другой стороны расщепляющиеся материалы тогда ещё не получили широкого распространения в быту - их не было в медицине, в устройствах пожарной сигнализации и т.п. Поэтому в Советском Союзе источник радиоактивности мог происходить только из двух областей жизни - из армии или военной промышленности. Обе эти сферы курировались госбезопасностью, всесильным тогда КГБ, который любой сигнал о появлении радиоактивности рассматривал с одной точки зрения: "нет ли в случившемся угрозы государственной безопасности СССР?" Угроза здоровью советских людей или утрата сверхдорогих расщепляющихся веществ были уже делом второстепенным, на первом плане для КГБ всегда стояла угроза гостайне.

Что, в принципе, логично.

В силу вышеизложенного само по себе предложение следователя провести проверку тел погибших туристов и их одежды на наличие радиоактивности равносильно предложению привлечь к делу КГБ. Для того времени это было только так. Мысль назначить радиологическую экспертизу не могла прийти в голову следователя Иванова на ровном месте, просто от нечего делать. Для такой экспертизы должны были существовать некие объективные показатели... либо некое требование, серьёзное настолько, что его невозможно было игнорировать.

В материалах дела нет никаких объективных предпосылок подозревать наличие радиоактивных материалов на месте трагедии группы Дятлова. А традиции проверять одежду всех трупов дозиметром в СССР 1959 г. не существовало, как не существует её в России и ныне. Стало быть, кто-то очень убедительно рекомендовал следователю радиологическую экспертизу провести. Самому Иванову экспертиза эта была совершенно не нужна - дело явно шло под закрытие и он бы преспокойно его закрыл без лишней волокиты. Трупы найдены, следов посторонних лиц на месте преступления нет, ну так зачем тянуть резину, правда? Ан нет, ему дали команду (или рекомендацию - как угодно) и притом с такого серьёзного уровня, что следователю Иванову осталось лишь взять под козырёк и ответить "есть!"

Самое интересное заключается в том, что экспертиза оказалась не напрасна - она действительно нашла следы радиоактивности. Можно сказать, что это было пожалуй единственное попадание следствия "в десятку". На фоне бесплодных допросов манси о "молельных камнях", солдат внутренних войск о "светящихся шарах" и халтурно проведённых опознаний вещей тут мы видим вполне логичное (а главное - результативное!) следственное действие. Вроде бы и наобум случившееся, но зато какое удачное !

Есть сильное подозрение, что успех радиологической экспертизы оказался вовсе не случаен. Другими словами, те, кто рекомендовал (или приказал) Иванову назначить её, отлично знали каким должен быть результат. И именно в этом кроется самая большая загадка "дела Дятлова", а вовсе не в проломленном черепе Тибо-Бриньоля и не в сломаных рёбрах Золотарёва, там-то как раз всё очень просто объясняется, как мы это увидим в своё время! Главная интрига - в неожиданной, нелогичной, неуместной и при этом такой успешной радиологической экспертизе.

Так что же обнаружили специалисты Свердловской радиологической лаборатории?

Биосубстраты, извлечённые из тел четырёх погибших туристов, найденных в овраге, показали, что тела погибших не были радиоактивны. Если точнее, в них не было превышения активности, обусловленной естественным присутствием в человеческом организме изотопов. Это означало, что Дубинина, Золотарёв, Колеватов и Тибо-Бриньоль не пили заражённую воду и не вдыхали радиоактивную пыль - в общем, не получали внутрь радиацию ни в каком виде.

Кроме того, не оказалось радиоактивных элементов и в грунте из ручья - его тоже проверили, предусмотрительно взяв пробу из-под трупа, обозначенного №1.

А вот на трёх предметах одежды оказались найдены следы радиоактивного заражения. Хотя их владельцы были пронумерованы и в акте экспертизы не назывались по именам (так и указывалось "шаровары от № (такого-то)", "свитр коричневый от № (эдакого)"), известно, что эта нумерация совпадает с нумерацией в уголовном деле актов судебно-медицинских экспертиз тел, найденных в овраге. Другими словами, под №1 в тексте физико-технической экспертизы фигурирует Колеватов, под №2 - Золотарёв, под №3 - Тибо-Бриньоль и под №4 - Дубинина. Радиоактивность на упомянутых трёх предметах одежды была локальной, т.е. очаговой и группировалась на отдельных фрагментах. Площади "пиковой" интенсивности излучения в каждом случае были невелики - не более 100 см.кв. ткани. Для свитера, обнаруженном на теле Людмилы Дубининой максимальная активность участка площадью 75 см.кв. составила 9900 распадов в минуту (165 Бк), для куска ткани нижней части шаровар Колеватова площадью 55 см.кв. - 5000 расп./мин. (83 Бк), а для фрагмента пояса его же свитера площадью в 70 см.кв. 5600 расп./мин. (93 Бк). После их помещения в проточную воду на 3 часа произошло заметное снижение радиактивного фона (на 30%-60%). Это означало, что радиоактивны были не сами нити, пошедшие на изготовление свитеров и штанов, а осевшая на них пыль, которая смылась водой.

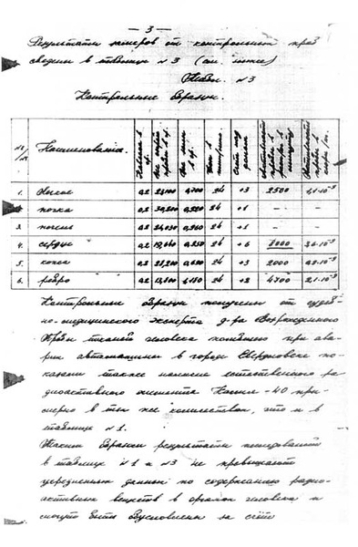

Фотографии подлинника физико-технической (радиологической) экспертизы некоторых вещей и биосубстратов из тел последних четырёх туристов, обнаруженных в мае 1959 г. Фотографии кликабельны, их можно рассмотреть в увеличенном виде и прочесть текст, не полагаясь на творческие пересказы "исследователей". Обратите внимание на то, что грунт, взятый из-под тела Людмилы Дубининой не был радиоактивным, что полностью отметает всякие домыслы о "попадании радиоактивности из ручья". Опираясь на это наблюдение, мы можем с абсолютной уверенностью утверждать, что ни дно оврага, ни талый ручей, протекавший там, радиоактивными не являлись.

Какой именно изотоп (или смесь изотопов) явился источником излучения неизвестно. Лабораторный датчик фиксировал бета-излучение, являвшееся следствием распадов атомов; альфа- и гамма-излучения обнаружены не были.

Насколько велики зафиксированные излучения и какую опасность они представляли владельцам одежды? В принципе, обнаруженная активность была совсем невелика и неопасна. Небольшой пример: к началу 60-х гг. отечественная радиология уже имела представление о таком весьма опасном для здоровья человека явлении, как накопление в костях изотопа стронция-90 (Sr-90), способного попадать в тело с радиоактивной пылью после ядерного взрыва. Так вот для стронция-90, попавшего в лёгкие человека при дыхании и начавшего своё путешествие по организму, была установлена предельная доза допустимой активности, равная 2 миллиКюри (2мКи). Переведя миллиКюри в Беккерели, мы увидим, что советская медицина считала величину в 74 миллиона Беккерелей пороговой. Всё, что было ниже считалось допустимым. В нашем же случае счёт идёт на сотни Беккерелей, в принципе, это сущий пустяк. Можно сослаться и на современные представления из этой области: согласно нормам радиационной безопасности, действующим в России с 1999 г. (НРБ-99/2009), в строительных материалах удельная эффективная активность естественных радионуклидов не должна превышать 370 Бк/кг. А в соседней Беларуси грибы с такой же удельной активностью допустимы к приёму в пищу.

Однако, следовало принять во внимание, что одежда долгое время - по мнению следствия примерно с середины апреля 1959 г. - находилась в воде и радиоактивная пыль с неё постепенно вымывалась. По крайней эта точка зрения постулировалась следствием.

Но может быть, следствие в этом вопросе ошибалось и радиоактивность попала на одежду именно из снега, воды или грунта? Может быть, единственная проба грунта не показательна и очаг заражения на самом деле находился именно в овраге? Ведь не очень далеко - всего-то в 1250 км. севернее находился ядерный полигон на Новой Земле. Могли радиоактивные изотопы быть занесены оттуда?

Именно это совершенно умозрительное предположение отстаивает господин Буянов, один из самых компетентных исследователей трагедии группы Игоря Дятлова. Но рассуждения господина Буянова не только ничего не доказывают, но напротив - лишь свидетельствуют о его собственной полной неосведомлённости в данном вопросе.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть то обстоятельство, что все ядерные взрывы в СССР, сопровождавшиеся выбросом радионуклидов в атмосферу, планировались и осуществлялись с таким расчётом, чтобы образовавшиеся облака с радиоактивной пылью уносились потоками воздуха за пределы страны (т.е. в арктические зоны США и Канады - в случае взрывов на Новой Земле, и в Китай - при взрывах на Семипалатинском полигоне). Как нам достоверно известно из документов JCAE (Комиссии по атомной энергии Конгресса США), Советский Союз в последние недели перед введение моратория на ядерные испытания в ноябре 1958 г. усиленно взрывал атомные и теромядерные боеприпасы в северных районах. С 20 сентября 1958 г. по 17 октября 1958 г. на новоземельном полигоне были взорваны 12 термоядерных зарядов различной мощности, 2 из которых - мегатонного класса. С 18 по 25 октября 1958 г. - т.е. всего за одну неделю - на Новой Земле взорваны ещё 6 ядерных боеприпасов, из них 1 атомный малой мощности и 5 термоядерных мегатонного класса. Наконец, 1 и 3 ноября 1958 г. в Сибири осуществлены подрывы ещё 2-х атомных зарядов малой мощности.

Ну, а после этого Советский Союз вплоть до 1 сентября 1961 г. находился в состоянии моратория на ядерные испытания и ничего такого, что могло дать радиоактивные осадки, не взрывал.

Несмотря на большую серию атомных и термоядерных взрывов в атмосфере, осуществлённых в СССР в период сентября-ноября 1958 г., при всём желании г-на Буянова с Новой Земли в район Отортэна ничего надуть не могло - весь радионуклидный "букет" получили господа из НАТО.

Но даже если стать на точку зрения г-на Буянова и поверить в то, будто в силу некоего технического или метеорологического сбоя, облако радиоактивной пыли залетело в окрестности горы Холат-Сяхыл и пролилось там обильным дождём, заразив грунт, всё равно с "грязью" из ручья выходит нестыковка принципиального характера. Дело в том, что ядерные и термоядерные взрывы производят короткоживущие изотопы. Их активность снижается очень быстро. Существует мнемоническое "правило семёрок" наглядно демонстрирующее скорость снижения радиоактивности продуктов ядерного взрыва. Согласно ему, уровень радиации на местности снижается в 10 раз через отрезки времени, равные степени с основанием 7 часов (погрешность этого наблюдения не превышает 25%). Другими словами, через 7 часов после взрыва радиоактивность снижается в 10 раз, а через 7*7 часов - в 100 раз. Через 7*7*7 часов (т.е. 2 недели) падение радиоактивности составит уже 1000 раз. Этому нас учит курс "Гражданской обороны", с которым господин Буянов - увы!- незнаком, но отменить который он не в силах. Даже эпицентр мегатонного термоядерного взрыва на пятые сутки доступен для людей, лишённых средств индивидуальной защиты, без серьёзной угрозы для здоровья.

Именно по этой простой причине стёртые американцами с лица земли Хиросима и Нагасаки были очень быстро восстановлены и стали абсолютно безопасны для проживания спустя несколько месяцев с момента бомбардировок.

Итак, даже если поверить на минуту, будто осенью 1958 г. на Сев.Урал и залетела радиоактивная пыль с Новой Земли, то за период с 3 ноября 1958 г. (объявление моратория на ядерные испытания) до 1 февраля 1959 г. (когда одежда "дятловцев" оказалась в овраге) эта пыль до такой степени потеряла свою активность, что никак не могла накапливаться на одежде очагами, превышающими окружающий фон в разы.

И этот вывод прямо подтверждается заключением радиологической (физико-технической) экспертизы: грунт, изъятый на месте обнаружения трупов, пройдя должную проверку, не показал сколько-нибудь заметной радиоактивности. Ну, т.е. вообще - в таблице мы видим прочерки.

А потому с абсолютной надёжностью можно утверждать, что в ручье радиоактивная пыль с одежды погибших "дятловцев" именно смывалась, а не намывалась. Процесс этот продолжался довольно долго - от 6 до 14 суток. Как достоверно установила судмедэкспертиза по состоянию лёгких, ногтей, волос и эпидермиса именно столько тела Дубининой и Тибо-Бриньоля находились в воде. А значит, первоначальный уровень радиоактивной загрязнённости одежды Кривонищенко, найденной на них, был существенно выше того, который зафиксировала физико-техническая экспертиза в мае 1959 г. В много раз, возможно даже, на порядки - точно сейчас никто уже не может сказать.

Именно поэтому радиоактивная одежда автоматически становилось проблемой государственной безопасности.

Никто не мог хранить такую одежду дома и ходить в ней в походы. Вовсе не потому, что вредил тем самым своему здоровью - как раз это меньше всего беспокоило КГБ - а потому, что радиактивная пыль могла многое рассказать о месте работы владельца вещи.

И вот тут следствие должно было забить настоящую тревогу, ведь речь шла не о мифических манси или "огненных шарах", которые ни для кого не представляли опасности! Теперь вопрос должен был стоять так: найдено объективное подтверждение существующей угрозы государственной безопасности, что делать?

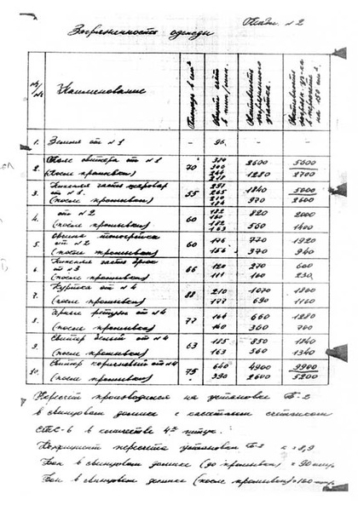

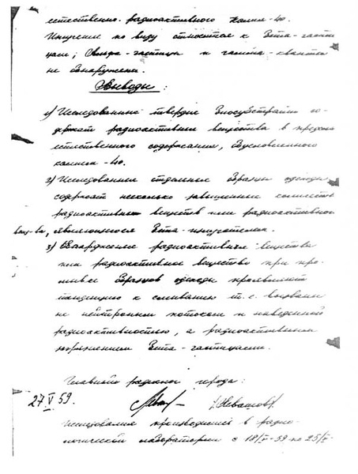

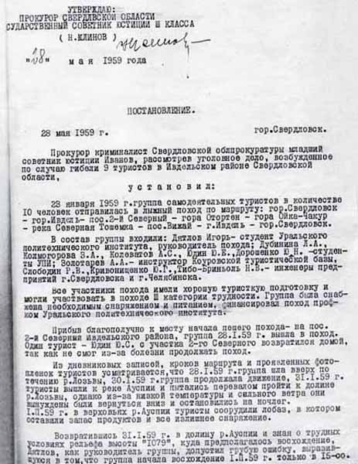

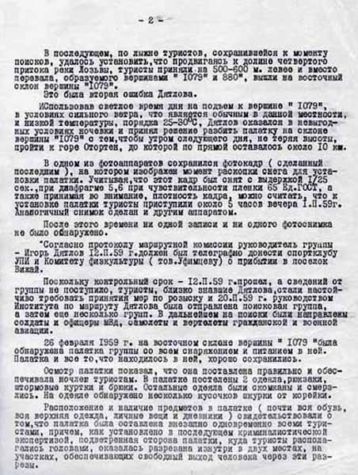

Феерический ответ на него последовал незамедлительно - закрыть дело! 28 мая 1959 г. родилось постановление о прекращении следствия. Всю существенную чать этого документа можно свести к нескольким строкам, которые приведём дословно: "Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии.(....)не усматривая в данном деле состава преступления, руководствуясь пунктом 5 и 4 УПК РСФСР, постановил: уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить."

Без комментариев. Читатели настоящего очерка способны сделать выводы самостоятельно.

Фотокопии всех четырёх страниц постановления следователя Льва Иванова о прекращении "уголовного дела о гибели группы туристов". Фотографии кликабельны, так что текст желающие могут прочесть сами. В постановлении присутствуют любопытные моменты, на которые следует обратить внимание (некоторых из них мы уже касались, о других придётся говорить ниже). Так, например, уже в первом предложении устанавливающией части этого документа погибшая группа названа "самодеятельной", что не соответствовало действительности. Следователь Иванов грубо ошибся в определении времени установки палатки на склоне Холат-Сяхыл и погоды, при которой это происходило. В постановлении ни словом не упоминается ни радиологическая экспертиза, ни соответственно, радиоактивные вещи непонятного происхождения. Никак не раскрыта природа "стихийной силы", которая, якобы, погубила группу. Утверждение же об "отсутствии на трупах наружных телесных повреждений" противоречит не только истине, но и документам того самого дела, которое венчает сей эпический труд. Документ явно предназначен для ознакомления с ним родственников погибших и составлен, безусловно, очень ловко, чего только стоит фраза о необнаружении "следов присутствия других людей". Она тем более замечательна, что следствие не обнаружило многих следов самих "дятловцев", которые должны были существовать обязательно - например, следов поднимавшихся в гору Зины Колмогоровой и Игоря Дятлова. Однако никакой неловкости от собственной нелогичности автор постановления не испытал. Замечательный образчик юридической одарённости следователя Льва Иванова.

Фактологическая часть расследования этим исчерпывается, следствие упомянутым постановлением заканчивается. Можно удивляться вышедшему из-под пера Льва Никитовича Иванова документу, можно возмущаться, можно строить какие угодно предположения, но следует признать в подобном исходе расследования один несомненный позитивный момент - следователь ни в чём не обвинил погибших туристов. Самая жёсткая формулировка в их адрес прозвучала дословно так: "Дятлов оказался в невыгодных условиях ночёвки и принял решение разбить палатку на склоне (...)". Иванов постулировал, в общем-то, вполне очевидный для любого вывод и далее не пошёл. Общую мысль постановления о прекращении дела, подводившего итог расследованию, можно выразить всего двумя словами - виноватых нет. В принципе, такой вывод в тогдашней ситуации был оптимален, но...